どうも節約・投資担当の「つみたてにいさん(@tsumitate_nisan)」です。

ブログに遊びにきていただきありがとうございます((“Q(・ω・*)♪

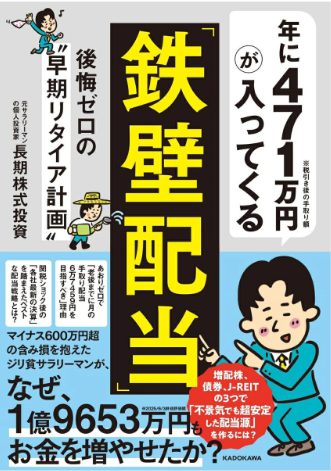

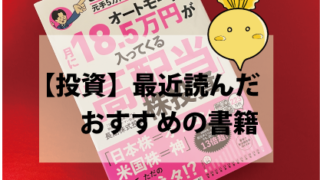

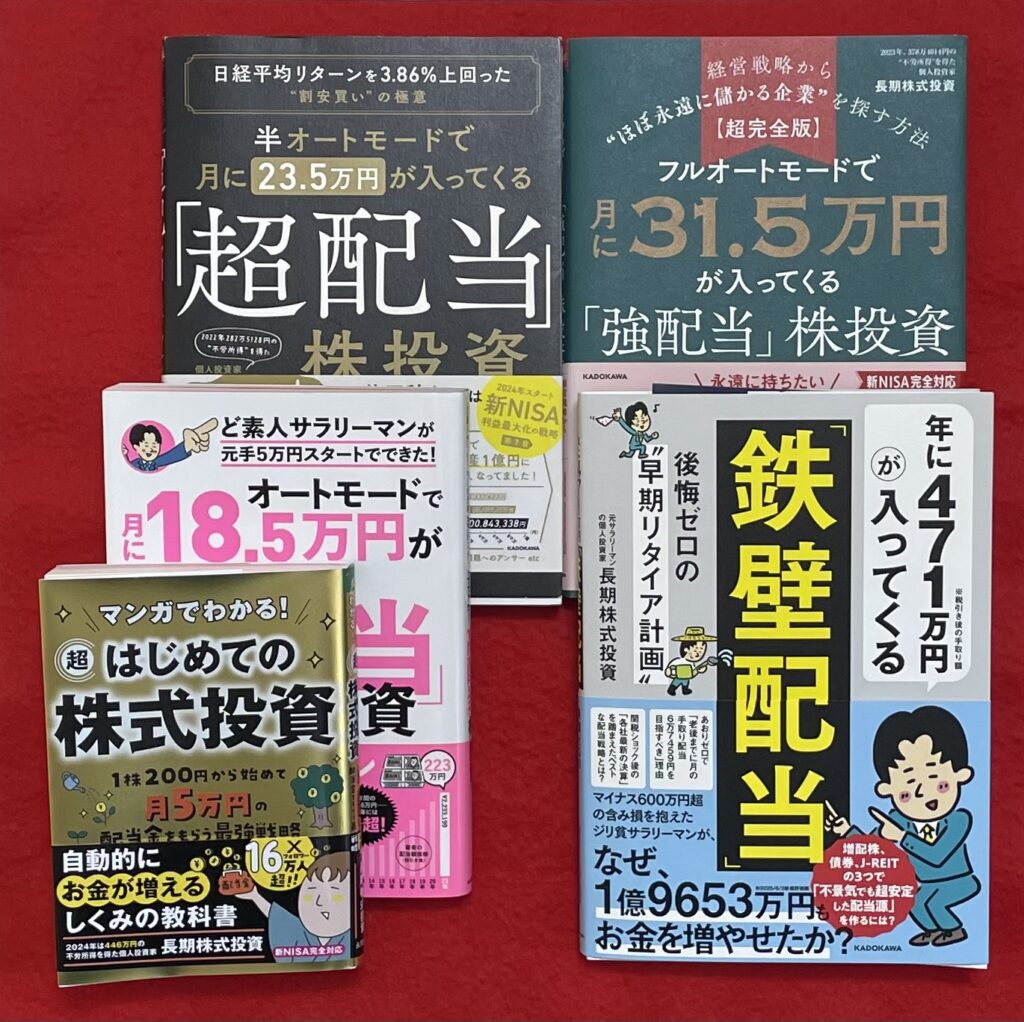

今回は最近読んだ書籍「年に471万円が入ってくる「鉄壁配当」 後悔ゼロの“早期リタイア計画”」の感想を書いていきたいと思います。

自身の投資手法である「増配・高配当・優待株のバリュー投資」の投資手法形成において大いに影響を受けている大先輩の個人投資家、長期株式投資(@budoukamail)さんの書籍ということで今回もじっくりと読ませていただきました。

なお、自身の現在の投資方針に至る投資手法の変遷については過去の記事でまとめているのでご興味があれば併せてご一読ください。

書籍の感想とおすすめのポイントをいくつかまとめて紹介していきたいと思います。今回の書籍を一言でまとめると「知識0の状態からでも読者の状況に応じたリタイア後に必要な資産を試算することで、リタイア後の生活で詰むことがないよう事前に備えられる1冊」になっています。

まずは著書のまとめです。

1冊目:半オートモードで月に23.5万円が入ってくる「超配当」株投資 日経平均リターンを3.86%上回った“割安買い”の極意

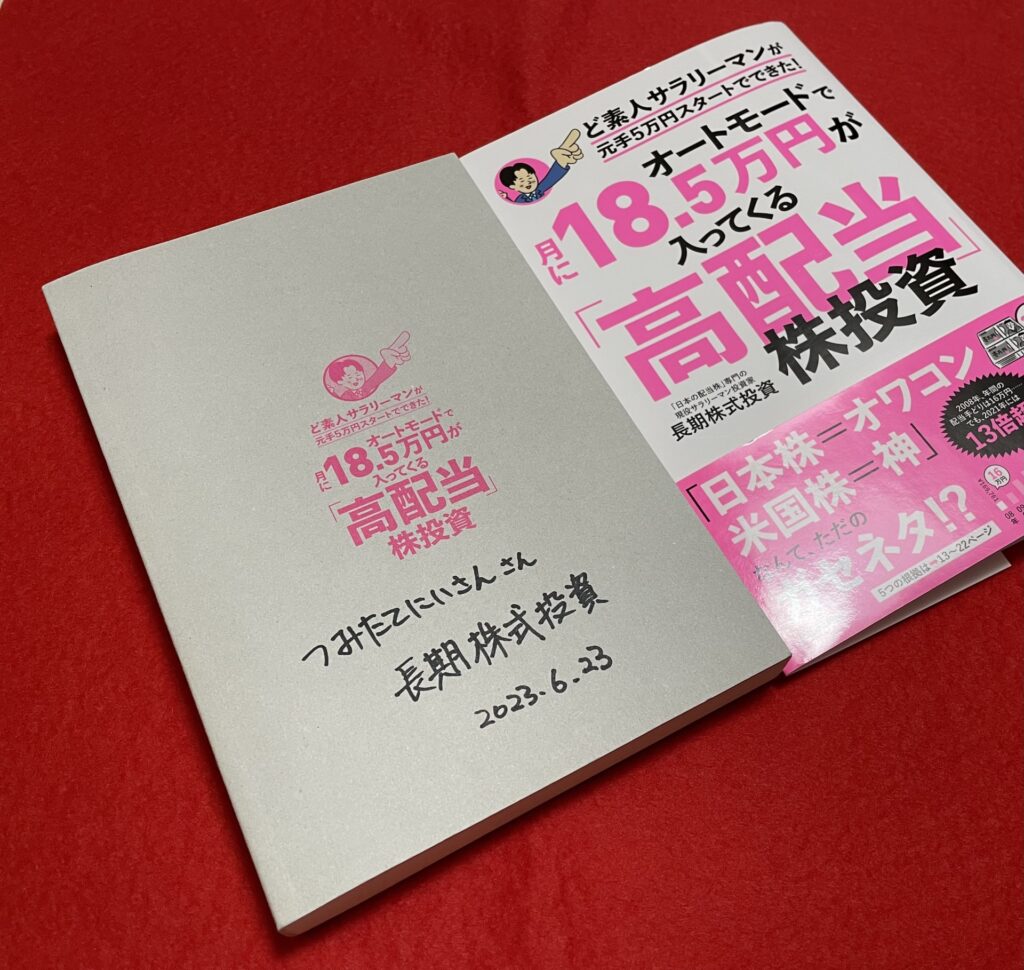

2冊目:オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資 ど素人サラリーマンが元手5万円スタートでできた!

3冊目:【超完全版】フルオートモードで月に31.5万円が入ってくる「強配当」株投資 経営戦略から“ほぼ永遠に儲かる企業”を探す方法

個人的にはこれから1から読むのであれば「5冊目→4冊目→1冊目→2冊目→3冊目」と順番に読み進めていただくのが良いのではないかと思います。

理由としては、まずは「なぜ今、資産形成が必要なのか?」という背景をしっかり「5冊目」で理解した上で自身の「目的」とする資産額を設定し、その上で目的を達成するための「手段」として投資手法について「4冊目→1冊目→2冊目→3冊目」と順を追って読破していくことで、「目的」と「手段」を明確にし、相互補完的に理解も知識も深まっていくことと思います。

今回読んだ書籍を紹介する前にまずはこれまでの書籍にあたる「1冊目から4冊目」までの特徴について軽くまとめておきたいと思います。

1・2・3・4冊目のそれぞれの特徴について

まず1冊目の書籍「「オートモード」で月に18.5万円が入ってくるど素人サラリーマンが元手5万円スタートでできた!「高配当」株投資」では「どのようにすれば投資初心者が株式市場から退場させられずに、長期配当投資のノウハウを学び実践できるか」というテーマについて徹底的にかみ砕いて書かれています。

要約すると以下のポイントが挙げられます。

・著者の投資手法の変遷や暴落時の心境を時系列的に学べる。

・初心者でも再現性が高い堅実な長期配当投資のノウハウが学べる。

・暴落時の心構えを学ぶことができる。

・具体的にどのような銘柄がおすすめか具体例と合わせて書かれている。

より具体的な書籍の感想については過去のブログで感想をまとめておりますのでご参考までにご活用いただけると幸いです。この本を読むことで暴落に対するイメージが変わると思います。

次に2冊目の書籍「半オートモードで月に23.5万円が入ってくる「超配当」株投資 日経平均リターンを3.86%上回った“割安買い”の極意」については「日本の優良銘柄にはどのようなものがあるのかを理解し、多くの『モノサシ』を使うことで投資に値する時期の判断を可能にする」というテーマで書かれています。

要約すると以下のポイントが挙げられます。

・セクター毎の主要企業を理解し投資先として検討できる。

・銘柄分析に必要な投資指標「モノサシ」を理解し、投資に活用できる。

・決算短信や財務諸表から必要な情報を確認し、判断することができる。

・投資の目的や戦略、思考の整理法、新NISAの使い方が学べる。

・著者の全保有株の保有方針とその所感が紹介されている。

こちらも具体的な書籍の感想については過去のブログで感想をまとめていますのでご参考までにご活用いただけると幸いです。この本を読むことで投資判断の「モノサシ」を増やし、自ら決算短信や財務諸表から必要な情報を確認して投資に活用できるようになれるかと思います。またセクター別に優良企業が紹介されているので銘柄やセクターの知見を広げることもできるでしょう。

今まで紹介した2冊に関して一言で言うと「定量的」な視点を中心として書かれています。

そして3冊目の「フルオートモードで月に31.5万円が入ってくる「強配当」株投資 経営戦略から“ほぼ永遠に儲かる企業”を探す方法」では「会社がどのような戦略を決めて、利益を持続させようとしているか」ということを中心に「定性的」な視点を身に着けられるように書かれています。

つまり1・2冊目と3冊目の視点を組み合わせることで会社の「見える部分(数値化できる部分)」と「見にくい部分(数値化し辛い部分)」の両輪で投資判断できるようになり、より投資家としての精度向上が見込めるようになると思います。

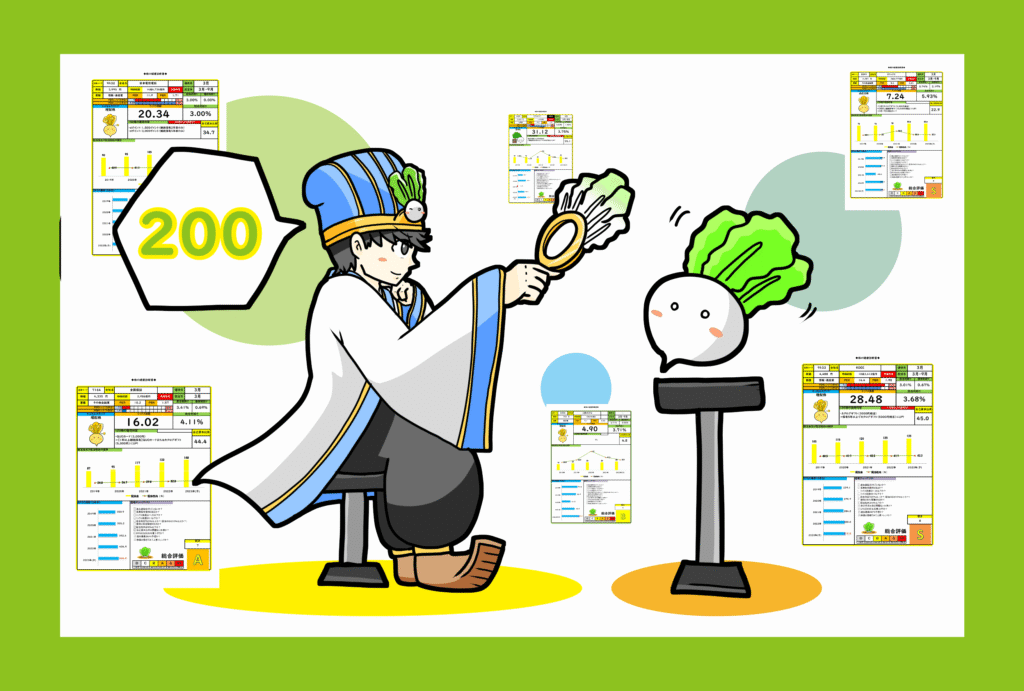

自身は日頃より分析ツールとして「株の健康診断書」を作成しており、「定量的」な視点に関しては比較的身に着けてこれたのかなと思いますが、「定性的」な視点に関しては比較すると弱い部分だなーと感じていたので3作目の書籍により視点や判断基準を補強することができました。

要約すると以下のポイントが挙げられます。

・決算資料や投資家向けのスライドで説明されている企業戦略の理論的背景を学ぶことができる。

・企業が策定している戦略を理解し、投資家としてリターンに結びつけるための視点を身に着けることができる。

・株式投資でリターンを上げていくためのノウハウや、株式以外のアセットクラスを含めたポートフォリオの構築方法について学ぶことができる。

・株式投資でリターンを向上させるための本質的な考え方や技術、投資入門者が模倣可能な新NISAを活用したポートフォリオの構築手順を学ぶことができる。

・超長期保有が可能と考える日本優良企業100選をセクター別に知る事ができる。

・著者の全保有株の構成比率と備考(一言コメント)が紹介されている。

そして4冊目は「知識0の状態からでも漫画形式で要点を押さえて実際に1株投資を始められるように、また成功体験を積み重ねながら堅実な運用ができるよう設計された配当投資必携の入門書」の1冊になってます。この4冊目を最初に読んで実際に高配当株投資を始めることで、それだけでも負けにくい投資を続けることができるかと思います。

要約すると以下のポイントが挙げられます。

・知識0の状態から「なぜ株式なのか」、「なぜ日本株なのか」について漫画形式でわかりやすく学ぶことができる。

・優良企業への投資に必要な4つの判断基準(EPS・PER・PBR・配当利回り)をマンガを読みながら視覚的に身に着けることができる。

・証券口座の開設方法から1株投資の買い方について2大ネット証券の画面付きで具体的に学ぶことができる。

・投資初心者がぶつかりやすい疑問や質問をQ&A形式でまとめられている。

・おすすめ銘柄100選が掲載されており今回の4つの指標に加え、長期株式投資さんのコメント付きでセクター別にまとめられており、著者の視点から学びを得られる。

総括すると1・2冊目は「様々な指標をもとに『モノサシ』を使ってどう測定していくか?」というイメージであり、3冊目では「『モノサシ』では測れないけどより多角的に投資判断するために必要な知識や考え方が1・2冊目の内容を網羅しつつ投資判断の『七つ道具』としてまとめられている」イメージ、4冊目は日本株投資入門として漫画でさくっと読み進められるシンプルさながら要点が抑えられていることで内容は超実践的にまとめられている『資産形成入門ガイド』というイメージですね。

そして5冊目の書籍はこれまでの「山の登り方」というより「自身に必要な登る山の高さを知り、目標を定めること」に比重を置いて書かれていると思いました。

さて、これまでも資産形成を山登りに例えてきましたが、恐らく多くの登山家ならぬ投資家は「山があるから登る」というような発想ではなく、「登る必要があるから山に登る」という意識で資産形成を進められているのではないかと考えます。

例えるなら今の状況は「山(標高の高い方)に登っていかなければ、様々な環境要因(インフレ・増税)による地盤沈下によってどんどん沈んでいってしまう『空想-日本沈没-』みたいな状況」かもしれません。大方、今のままでは詰んでしまうので「対策を打たねば=投資をせねば」という感じかと思います。

ただ多くの人は「今の立ち位置では沈んでしまうから、上に登っていかなければいけない」とは考えていても「自分の現状として一体どこまでの高さまで登れば良いのかがわからない」という方が多いのではないでしょうか。つまり「目的と手段」でいう「目的」にあたる「自分にあった目的地の距離や解像度」がぼんやりしているという状況かと思います。

今回紹介する書籍ではその「目的」のピントを合わせるために「読者の状況に応じて、読者にとってどれぐらいの資産(=つまりどれぐらいの高さの山に登ること)が必要なのかということを試算し、目的地を明確にすること」に主眼を置いて書かれているように思います。つまり本書を読むことで自分にとって本当に必要な高さの山(目的地)を見極め、その山頂に至るための準備を明確にしていくイメージですね。

ランニングでも仕事でもそうですが、ゴールが何処かわからない状態で走り続けることほどしんどいことはないと思います。投資も同様で明確なゴールがあるからこそ頑張れるものだと個人的には思います。今回の書籍はその明確なゴールをしっかり見極めて設定していきましょうという感じですかね。

株式投資を行うべき背景について学べる

最初のおすすめポイントとしてなぜ株式投資による資産形成が必要なのかがわかりやすくまとめられていることが挙げられます。

要約すると「老後の資金はこのままでは足りない→資産運用でODSを保有することで補完すること」が大切ということですね。(ODSは著書を読むと何かわかります!(笑))自身の資産形成のきっかけも将来や老後の不安からであり、この辺りは資産形成をはじめる原点の部分だと思います。自身もその部分を起点として本ブログを開始しています。

また資産形成することは大切ですが、後悔なく今を大切に生きることについても本項では言及されています。同期であり同志でもある個人投資家の介護士マンさん(@kabu_care)も資産形成と並行で「思い出の配当を作る」ということをモットーに家族旅行に行きながら、今と将来のバランスを取りつつ資産形成されています。自身も少しずつ株式を増やしながら毎年増える株主優待を使って外食や旅行に行くことで今の生活も楽しみながら資産形成しています。

手段は「配当」と「優待」で若干異なりますが、目的は「今も豊かに生きること」と共通しているかと思います。

将来の不安を解消するための資産形成は必要ですが、今の生活がなおざりになってしまうのは本末転倒なので「今も豊かに」しながら「不安のない未来」を目指していきたいですね。

各投資対象(アセットクラス)の特徴が理解できる

最初のおすすめポイントとして投資対象(アセットクラス)のそれぞれの特徴とその中でなぜ株式なのかを学ぶことができることが挙げられます。

著書ではお金が入ってくる仕組み作りの考えはシンプルであり「選定→投資→運用」の3ステップに大別されるとあります。

第1章ではそのうちの「選定」の部分についてわかりやすくまとめられています。この章ではお金を生みだす資産としてどのような投資対象(アセットクラス)があるのか、それぞれどのような特徴があるか、リターンが高い資産はどの投資対象なのかについて図解付きでわかりやすく紹介されています。

最初は誰しも「何から学べばいいのかわからない状態」かと思いますが、本章を読み進めることで基本的な投資対象(アセットクラス)を理解し、それぞれの特徴を理解できるレベルになるかと思います。投資対象のより詳細な内容については第2章-第3章にまとめられているので引き続き見ていきましょう。

「株式投資」のきほんが学べる

次のおすすめポイントは「株式」に投資する際の指標やその目安についてわかりやすく学ぶことができることが挙げられます。

第2章では「第1章」で紹介されていた「株式」に関連する各種指標と判断基準ついて解説がなされています。株式投資を行う最初の段階で多くの人がアレルギー反応を起こすのは各種指標についての理解だと思います。自分も最初は「PER・EPSなんじゃそりゃ?」という感じでした。誰しも最初はそうだと思います。本章では「配当、配当利回り、EPS、配当方針、配当性向、PER」と言った投資を行う上で必要不可欠な情報についてわかりやすく簡潔にまとめられています。

自分も株式投資を行う上で必要不可欠な判断指標をどのようにわかりやすく解説できるかという事を日々考えており、今は少しずつ漫画を描いています。

本章の最後には本章で紹介された指標の「相関図」が用意されているので、知識0ベースであっても文章と図解両面から理解を深めてくれるものと考えます。

「J-REIT・債券投資」のきほんが学べる

次のおすすめポイントは「債権」・「J-REIT」に投資する際の指標やその目安についてわかりやすく学ぶことができることが挙げられます。

第3章では「第1章」で紹介されていたアセットクラスの内、「債権」・「J-REIT」に関連する各種指標と判断基準ついて解説がなされています。

その指標と判断基準として債権であれば「信用格付」、「金利との関係性」、J-REITであれば「信用格付」、「NAV倍率」、「LTV」、「金利との関係性」が挙げられており、それぞれの指標を使ってどのように投資判断していくか、またそれぞれの資産の「メリット」と「デメリット(リスク)」についてわかりやすくまとめられておりますので是非その目で確かめてみてください。

自身は「株式」をメインに投資していることから「債権」や「J-REIT」には投資したことがなく、それらの知識は最低限のものでしたが、わかりやすく理解する事ができました。リタイアが見えてきた段階で比較的安全性の高いアセットクラスとして「債権」や「J-REIT」への投資も検討してみたいと思いました。

著者の推し銘柄「永久保有銘柄20」を知ることができる

次のおすすめポイントは「株式」、「J-REIT」の中から著者の推しの20銘柄を具体的に知ることができることが挙げられます。

第4章では4つの指標を元にどのように資産形成を行っていくのかについて「①土台となり得る5銘柄選定→②試しに1株買ってみる!→③5銘柄を1株ずつ買ってみる!→④各銘柄の投資金額を揃えてみる」の4つのステップで具体的にまとめられています。具体的な銘柄については是非とも本書で確かめてみてください。

本章のキーワードに「推し株」で「推し活」が出てくるのですが、株式投資は推し活という視点は自身も強く共感しており、漫画でわかりやすくまとめようと思っています。だって推しに課金したらお金やプレゼント、近況がわかる会報や選挙権も送られてきて、推しに投じた資金が増えていることもあるってそうそうない経験だと思いますからね。株式投資は最高の推し活です。

この章では長期株式投資さんの「推し株10選と安定配当+優待株5選、分配金安定のJ-REIT5選」の計20銘柄とその選定理由が述べられています。ここでは推しポイントと併せて銘柄について記述されているのですが、自身の推し銘柄を見つけた時には同じ視点で選定理由をまとめておくことで投資理由を明確にすることができるので是非とも真似してやってみることをおすすめしたいと思います。

年81万円を目指すためのポートフォリオ構築法を学べる

次のおすすめポイントとしてポートフォリオの構築方法について学べることが挙げられます。

株式投資と言うと短期で利益を上げるような手法(デイトレード等)を思い浮かべる人も少なくありません。ただ短期で利益を上げるというのは難易度が高く、結局のところ再現性の高い方法は「長期・分散・積立」に収束するかと思います。要は「急がば回れ」という事ですね。

この章ではリスク許容度を測り、期待リターンとリスクから運用成績を割り出すことで投資対象のリスクを知り、第4章で紹介された銘柄をベースに着実に資産形成を行うための方法について解説されています。ここの投資方法については4冊目の著書で紹介されている投資法がベースになっているので既に4冊目を読まれた方はその復習にもなる内容かと思います。

今回のモデルケースではSTEP1~STEP5までの5段階、第4章で紹介された20銘柄を組み合わせて具体的な資産形成プランについて記述されており、実際に模倣しながら株式を買い集めていくことでゴールである5つ目のSTEPに到達した段階で老後生活における毎月の不足額の年額に相当する81万円の配当を構築する事ができるようになっています。

ちなみに自身もちょうど先日、「税引き後の年間配当が80万円」に到達いたしました。最初は小さな金額でしたがこつこつと5年間続けてきたことで、今ではとても大きな存在になってきています。だって毎年お給料とは別に80万円が入ってきて、使ってもお給料が減らないんですよ。据え置きだとしても30年後に年金が2倍貰えちゃうってことですよ。凄いことだと思います。

年間配当471万円の長期株式投資さんにも最初の一歩がありました。私も同じです。2020年の年間配当はオリックスの3500円の配当がスタート地点でした。それでもこつこつ続けてきたことでここまで大きくなってきました。

なのでこれから投資を始めてみようという方も是非少額から挑戦してみてください。配当投資は銘柄選定さえ誤らなければ、きちんと頑張って続けた分だけ努力に報いてくれる投資法だと思いますよ。

因みにコラムでは「プロスペクト理論」が紹介されているのですが、その中で掲載されている図にある「超絶に嫌」という表現はちょっと面白かったです(笑)

iDeCoや控除をフル活用したライフプランを講じられる

次のおすすめポイントとしてねんきんを含めた退職後の収支をイメージし、その備えとしてiDeCo活用法について理解できることが挙げられます。

第6章では退職後に直面する課題を統計データを元に具体的にイメージを行い、支出を想定していきます。次に収入にあたる年金はどういう構成になっているか、現段階で受給額を確認する方法が紹介されています。毎年来るねんきん定期便ですが、何となく開いて見ているものも将来の生命線と考えるとしっかり受給額を想定してライフプランを立てないといけないなと言う気持ちになりますね。

またiDeCoとiDeCoの3つの税制優遇についても紹介されており、自分も配当収入も少しずつ増えてきたので制度が切り替わった今年中に少額からiDeCoをはじめようかなと思っていたのでとても興味深く読ませていただきました。

自身の状況に応じて退職後の必要資金を試算できる

次のおすすめポイントとして実際に退職後の収支を計算することで、必要な不足金額を読者の状況に応じて試算できることが挙げられます。

個人的にも資産形成は個々の背景によって目標とする山の高さが変わると考えています。だからこそ、その背景を考慮した上で、収支を考えていく必要があるということですね。その考え方に関しては不定期で発信している「資産形成ドリル」でも紹介しています。

自分もいつか読者が自身の環境に当てはめながら対策を考えていくことで、その人に応じた「節約→貯蓄→投資」に至るまでの道筋をドリル形式で順を追って進められるような本を機会があれば書いてみたいなと考えています。その意味では師匠と同じ視点と言えますね。

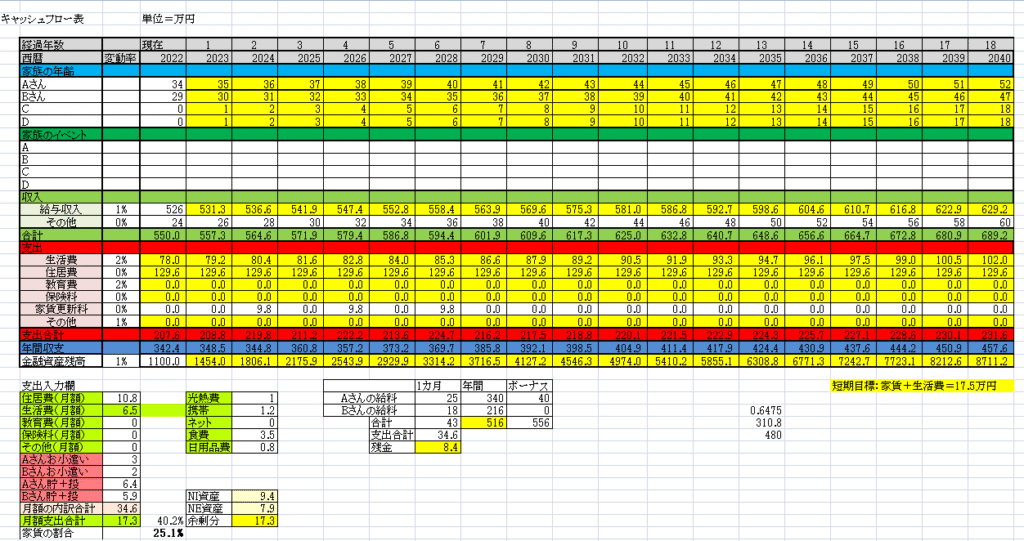

話は逸れましたが、この章では個々の背景に応じたキャッシュフローを試算できるように、実際にキャッシュフロー表を書き込んで作成できるようになっています。私も2級FP技能士として友人や家族からライフプランについて相談を受けることがあるので、2022年よりFP協会の「家計のキャッシュフロー表」をベースに自分なりのキャッシュフロー表を作成して活用しております。

収支とその経過を一覧にすることで、「将来的に赤字になることはないか?」、「目標の資産にいつまでに到達できる見通しなのか?」、「このペースでいけば資産はいつまで持つのか?」が「見える化」します。著書でも書かれていますが、「大切なのは、自分の置かれた環境において適切な対応策を考え続けること、そしてその労力を惜しまないこと」だと思います。本著は読者の状況に応じたリタイア後のライフプランを考える上に置いて、大きな手助けをしてくれると思いました。

悩んだ時に読者にそっと寄り添ってくれる巻末付録

最後のおすすめポイントとして投資する中で不安になったり悩んだ時にそっと寄り添って手助けしてくれる巻末付録が掲載されているということが挙げられます。

自分も最初はそうでしたが、やはり投資と言うと先行して「怖い、損をする」と言うイメージはありましたし、何をどうやって勉強すればいいのかもわからないという手探りの状況でした。大切なお金を投資に預けるというのはやっぱり不安になるのは仕方がないことだと思います。それでも今の自分の視点から考えれば経験則からも「きちんと理解して、株式投資をこつこつと続けれていけば資産形成は想像以上に進んでいく。それも将来の不安を解消するできるレベルに」と確信しています。

その株式への理解を深める内容がこの巻末付録に集約されています。是非とも不安になったり、迷った時に読み返してみてください。きっと勇気づけてくれると思いますよ。

まとめ

それでは、今回読ませていただいた書籍「年に471万円が入ってくる「鉄壁配当」 後悔ゼロの“早期リタイア計画”」の感想のまとめです。

今回のおすすめポイントは以下の8つになります。

・なぜ株式投資による資産形成が必要なのかがわかりやすくまとめられている

・各アセットクラスの特徴とその中でなぜ株式なのかを学ぶことができる

・株式に投資する際の指標やその目安についてわかりやすく学べる

・債権、J-REITに投資する際の指標やその目安についてわかりやすく学べる

・株式、J-REITの中から著者の推しの20銘柄を具体的に学べる

・第4章の20銘柄を踏まえてポートフォリオの構築方法について学べる

・年金を含めた退職後の収支をイメージし、その備えとしてiDeCo活用法について理解できる

・実際に退職後の収支を計算することで、必要な不足金額を読者の状況に応じて試算できる

・投資する中で不安になったり悩んだ時にそっと寄り添って手助けしてくれる巻末付録が掲載されている

以上のことから本書は「知識0の状態からでも読者の状況に応じたリタイア後に必要な資産を試算することができ、リタイア後の生活で詰むことがないよう事前に備えられる1冊」になっていると感じました。

以上の点から本書はリタイア後や老後の必要資金を読者の状況に応じて明確化し、そのための資産形成を手助けしてくれるおすすめの書籍になります。この1冊できちんと現状を把握し、将来必要な資産を試算することで不安のない将来設計を行えるようになるか思います。

なお、個人的にはまずは資産形成が必要な背景や、必要な資産額、各種投資対象について「5冊目」(目的)から学び、その上で「4冊目→1冊目→2冊目→3冊目」(手段)と順番に読み進めていただくことで再現性の高い資産形成を行えるかと思います。

資産形成を山登りに例えるなら、自身の登るべき山の高さや理由を本書(5冊目)から明確に導き出し、自身の登る山の高さ(目的地)をしっかりイメージした上で「4冊目→1冊目→2冊目→3冊目」で登り方(資産形成の方法)を学んでいくと再現性の高い山登り(個々の目標に応じた資産形成)が行えるものと考えます。

一連の書籍読了後にはきっと、自身に必要なリタイア後の資金と目標額を知り、それを達成するための知識・投資判断・メンタルコントロール等、株式投資という土俵だけでなく、人生のあらゆる側面からきっと読者の助け舟となってくれる大きな力となることでしょう。

現代はコストプッシュ型のインフレによる物価上昇、税金・社会保険料の増加、実質の手取りが減少する傾向にあり見通しの不安定な時代です。

自身と同じように将来に不安を抱えて株式投資を始めようとしている方、またすでに始めている投資家も多くおられる事でしょう。

物価が上がれば現金の相対的価値も下がることから、現金貯蓄のみで何とかなる時代ではなく、以前よりもインフレに強い資産としての株式保有が必須の時代が迫っていると感じます。恐らく数年後には今よりずっと株式投資が一般的になっていることでしょう。

賃上げ等の「トリクルダウンは大企業のみ恩恵があり、中小企業まで波及していない」という実情もあるかと思います。大企業に勤められる人は人口比率で考えても少数派であり、大多数の人にとってはその恩恵を享受できず、現在の環境の変化によってじりじりと生活が厳しくなっている社会構造があるというのも事実でしょう。

しかしながら敷居が高い、大金が必要と思われている株式投資のイメージも今や昔の話であり、現在は1株、数百円から永久保有に値する企業の株を買い資産形成を行うことができます。つまり大企業の株を保有しその株主となることで、大企業に勤めていなくても株主還元という形でその恩恵を自ら掴みに行くことはできるのです。

そしてその門戸は上述したように僅か数百円単位の投資から開かれており、新NISAの登場によって非課税でその恩恵をまるごと享受することもできます。

将来に不安を抱えているならより一層、この制度や環境を活かさない手はないでしょう。今回ご紹介させていただいた書籍は、読者の将来(リタイア後)の不安を具体的な必要額を試算する事で解消し、不足分を補うための資産形成に挑戦する方を後押しする力にきっとなってくれる1冊だと思います。「投資をはじめるという最初の1歩は人生というステージにおいて極めて重要な1歩になる」と自身も経験者として実感するところです。

長期株式投資さん(@budoukamail)とは幸運にも一度直接お会いし、お話したことがあります。「株の健康診断書」をより良くするためにどうすれば良いかお伺いしたところ「信用格付」の視点とアドバイスをいただいたことは今でも鮮明に覚えています。日々の発信から皆様が感じられているようにとても誠実で丁寧な方で、現在の自身の投資手法や投資判断においても大きな影響を受けている尊敬する株式投資の大先輩です。

また2023年からのオンラインサロンではバーチャルな空間ながら同期の介護士マンさんやそのさん達と机を並べて株式投資の基本・視点・考え方などを学ばせていただきました。1年間という期間でしたが「株式投資の松下村塾」のような感じで楽しかったですね。毎回講義を聞いて、質問をして、受講者全員の質問をノートにまとめながら視点や考え方を学ばせていただいたことを今でも鮮明に思い出します。ここで学んできたことが今の自身の投資判断に大いに役立っていると思います。

引き続き長期株式投資さんの「X」や「ブログ」等の発信や、「書籍」から日々学びながら、学んだことを自分なりに考え「長く続けていくこと」を第一に、自身も「次世代」にとって少しでもわかりやすく「節約・貯蓄・投資」の資産形成に関する情報を発信していける「長期投資家」となれるように日々試行錯誤しながら、今も楽しみつつ将来に向けて堅実な資産形成に努めていきたいと思います。また原理原則に則り「迷ったら基本に戻る」ということも引き続き忘れないように大切にしたいと思います。

以上、今回は最近読んだおすすめの書籍⑤として「年に471万円が入ってくる「鉄壁配当」 後悔ゼロの“早期リタイア計画”」を紹介させていただきました。少しでもみなさまの参考になれば幸いです。